Il museo è stato inaugurato il 27 novembre 2008!

Viaggio a Cuba

di Haidi Giuliani

pubblicato in allegato alla rivista “Essere comunisti” anno III n° 12

1. Margarito y Rosacandida

Prima di stendere queste note di viaggio, raccolte in meno di due settimane, devo fare un paio di precisazioni. La prima, ovvia: non sono giornalista né scrittrice, né tanto meno esperta di questioni americane; scrivo di quello che ho visto e quello che ho pensato vedendo, le impressioni e le emozioni. La seconda, ovvia per chi già la conosce e la ama, sottovalutata dalla maggioranza delle persone che la visitano: non si può guardare Cuba con occhi e prospettive europee; occorre inserirla nella realtà latinoamericana e tenere presente che, comunque la si pensi, è un paese che da molti anni vive sotto assedio.

Ero già stata nella mia vita precedente in Centroamerica, avendo un fratello che vive lì da ventitre anni; non ero ancora mai stata a Cuba. Ci sono arrivata dopo aver partecipato ad un tratto di una carovana in difesa dell’acqua pubblica in quattro Paesi dell’Istmo, contro la privatizzazione che condanna le comunità più povere a morire di sete oltre che di fame. La carovana, voluta da Emilio Molinari (Presidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua – CICMA), ha attraversato Nicaragua, Honduras, Guatemala ed El Salvador, viaggiando di volta in volta su bus locali, incontrando le comunità rurali, dove la maggior parte dei campesinos non dispone di acqua potabile; incontrando i Comitati dell’acqua e le organizzazioni che già lottano in difesa del diritto all’acqua; cercando di dialogare con gli amministratori pubblici (è possibile leggere i begli articoli di Ragozzino su Il Manifesto o visitare il blog di Radiopopolare con report, foto, audio e video).

Ho lasciato mio malgrado questi compagni e compagne di viaggio prima dell’ultimo appuntamento sul Rio Lempa, al confine tra Salvador e Honduras (dove, attraversato un ponte di liane, avrebbero partecipato ad una veglia notturna), per ritornare a Città del Guatemala a bordo di un ennesimo bus. Qui ho dimenticato il sonno, e i dolori alla schiena e al fondoschiena, perché ho avuto la fortuna di volare fino a L’Avana con lo stesso aereo che trasportava sessantasei pazienti salvadoregni della Operacion Milagro. Sessantasei alla settimana, trasferiti, nutriti, assistiti, curati delle diverse malattie agli occhi e poi riportati a casa. Questi viaggi sono necessari perché El Salvador non riconosce il governo cubano e non ha quindi scambi scientifici, culturali e commerciali con Cuba. Infatti, in tutti gli altri paesi dell’America latina, ma anche in alcuni dell’Africa e dell’Asia, sono i medici cubani a trasferirsi per lunghi periodi allo scopo di curare direttamente i pazienti più poveri, che non possono permettersi i costosi ospedali locali. Milagro, cioè miracolo, come la prima parola che esce dalle labbra di tutte le persone, giovani, vecchie o bambine, che riacquistano la vista. Già, Cuba ha un cuore generoso, anche se il resto del mondo – il mondo capitalista – è tanto poco generoso con lei e continua a dire, stampare, trasmettere notizie non veritiere, o così incomplete da risultare false. Conosco bene di quali bugie siano capaci certi cosiddetti mezzi di informazione: quante bugie ho dovuto ascoltare e leggere su mio figlio, su tanti altri figli uccisi dallo Stato o da mani fasciste protette da apparati dello Stato!

Seduti vicino a me sull’aereo, Margarito e Rosacandida, due anziani contadini resi quasi ciechi dalla cataratta, affrontano per la prima volta nella loro vita un viaggio così lungo e importante. Silenziosi, sicuramente timorosi, si affidano alle mani premurose dei giovani che avrebbero accompagnato tutto il gruppo fino al ritorno a casa. “Mamacita”, dicono a lei, mammina. E a lui: “Mi abuelo”, nonnino mio…

Gli aeroporti del mondo sono tutti uguali, falsi come messaggi pubblicitari, scriveva Riccardo Terzani in Un indovino mi disse, non ti permettono di capire in che paese ti trovi. Quello dell’Avana è meno uguale degli altri, ma è soprattutto quando esci che ti coglie la sorpresa: prati verdi, campi coltivati, qualche mucca che pascola, la strada pulita e soprattutto… nessun cartellone pubblicitario, né grande né piccolo, di nessun tipo. Che senso di liberazione! L’architettura delle case è quella tipica centroamericana, non fa certo gridare di gioia; i muri sono spesso scalcinati, manca spesso l’intonaco, alcuni tetti sono spesso rimediati, ma non si vede neanche una baracca, fatta su con qualche pezzo di latta o di cartone in mezzo a una discarica, come succede purtroppo negli altri paesi latinoamericani; e non ne vedrò per tutti i giorni seguenti. Poche le automobili e vecchissime: qui girano soprattutto i modelli che dalle nostre parti sono il vanto di pochi ricconi che li esibiscono in occasione delle sfilate di auto d’epoca; aggiustate e riparate migliaia di volte, tenute insieme col filo di ferro, diresti, rappezzate in qualche modo e tuttavia ancora funzionanti.

2. La Habana

Questa non è esattamente una carovana: mi sono unita ad un gruppo organizzato da ASI Cuba Umbria, cioè un’associazione di solidarietà con Cuba che vuole sottolineare il suo carattere internazionalista. Il primo giorno abbiamo appuntamento all’Istituto di oftalmologia. All’ingresso ci accoglie la psicologa che si occupa anche dei rapporti sociali. Dal 2004 l’istituto è stato dotato di un nuovo edificio con un reparto per le urgenze, in totale vi si trovano trentaquattro sale chirurgiche. A lato dell’ospedale c’è il palazzo dove vengono ospitati i pazienti stranieri; penso già di poter rivedere il gruppo salvadoregno, ma non avevo previsto le dimensioni del centro. I primi interventi, e ancora oggi i più numerosi, riguardano l’asportazione della cataratta, una malattia che a lungo andare provoca carnosità nel bulbo oculare.

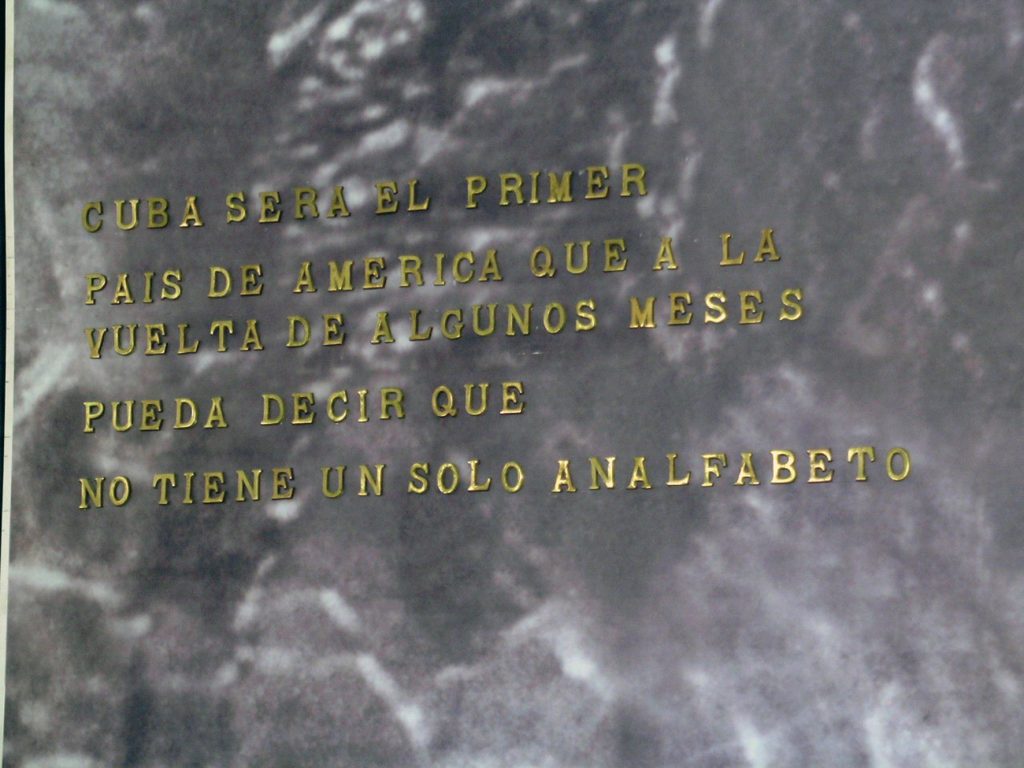

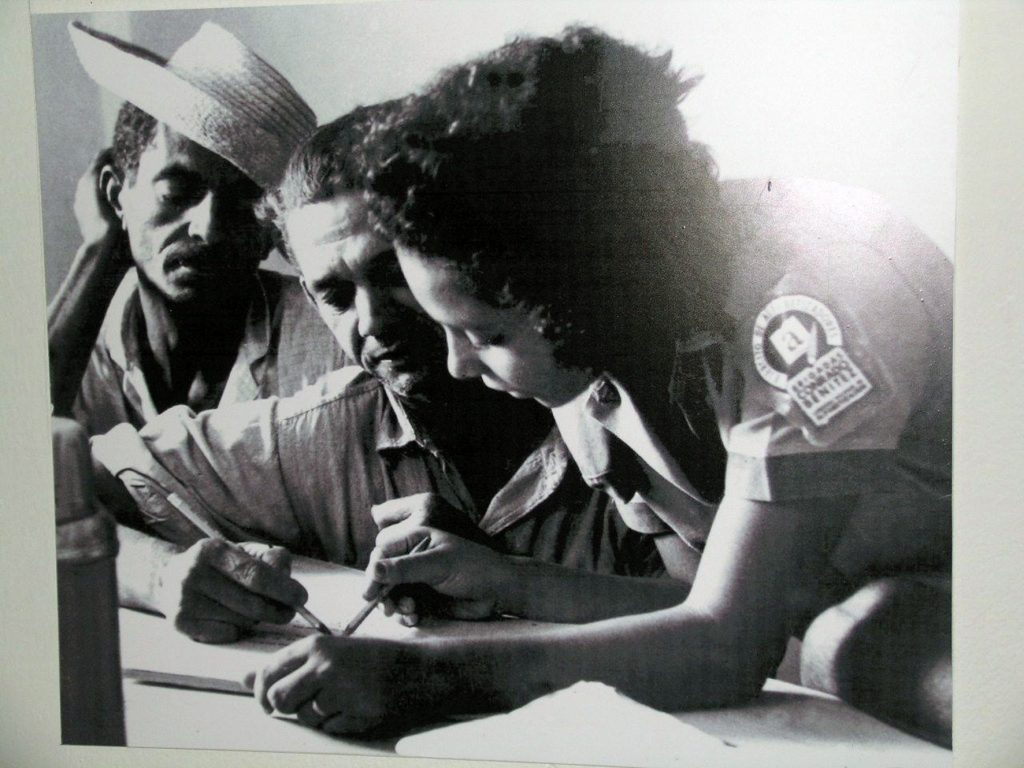

L’attività di cura è iniziata in seguito al programma di alfabetizzazione. La cecità insorgente per problemi facilmente curabili non è una scoperta dell’alfabetizzazione a Cuba, lanciata nei primissimi anni della rivoluzione, ma dell’alfabetizzazione offerta da Cuba a diversi Paesi dell’America Latina: il metodo cubano, chiamato “yo si puedo”, è di rapida efficacia ed invece in alcuni casi risultava difficoltoso, infatti moltissime persone, soprattutto anziani poveri, non riuscivano a imparare a leggere e scrivere semplicemente perché non ci vedevano. Fu così che gli stessi medici cubani scoprirono la diffusione di problemi banali alla vista e partì l’offerta di operare le persone nell’Isola. In un secondo tempo Cuba ha collaborato all’allestimento di ambulatori di oftalmologia nei Paesi dove c’era questa disponibilità; in altri offre i propri chirurghi e tecnici.

Il primo paese straniero verso il quale si sono diretti i medici cubani è stato il Venezuela, ma in pochi anni non solo si sono moltiplicati i viaggi di cura, ma nella stessa Cuba si sono aperti fino a ventitre centri ad alto livello tecnologico. Abbiamo visitato le sale, i macchinari in dotazione, che naturalmente non sto ad elencare. Alcuni di questi provengono dalla Germania; se manca un pezzo di ricambio prodotto negli Stati Uniti, il personale deve ingegnarsi per cercare come sostituirlo. Mi dicono che ci sono qua e là nelle strade dei cartelli che esemplificano bene il costo, non solo economico, di ogni singolo giorno di embargo (loro lo chiamano blocco): ad esempio, quanti quaderni e libri e matite per i bambini delle scuole, o quanti bus per il trasporto pubblico, o quante pale meccaniche per l’agricoltura o per le costruzioni…

Dall’Istituto oftalmologico andiamo in visita all’Escuela latino americana de ciencias medicas, FRUTO DE LAS IDEAS DEL COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO EN SU EMPEÑO DE CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE MÉDICOS EN LAS NACIONES DE LA REGIÓN Y MÁS ALLÁ, QUEDA INAUGURADA EN NOVIEMBRE DE 1999, EN OCASIÓN DE LA IX CUMBRE IBEROAMERICANA EN LA CAPITAL CUBANA, LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA, LA CUAL HA GRADUADO A MÁS DE 6 000 GALENOS DE MÁS DE 30 NACIONES. L’ELAM venne pensata in seguito all’uragano Mitch che colpì il Centro America nel 1998: Cuba mandò i propri medici invitando invano la ricca Europa a completare l’intervento con attrezzature e medicine. Dopo quella tragedia, si pensò ad un programma di aiuto più equo ed efficace: invece di mandare i propri medici, formare medici fra quegli stessi popoli, ponendo agli studenti la condizione di assumere l’impegno, una volta laureati, di tornare nel proprio Paese non per aprire un ambulatorio per ricchi ma per essere medici popolari, per lavorare cioè in quei territori dove non si era mai visto un camice bianco. Si cominciò con giovani provenienti dal Centro America per poi continuare con tutto il continente latinoamericano, l’Africa e perfino gli USA.

Qui vengono formate le brigate mediche internazionali: studenti e studentesse, naturalmente poveri, provenienti da diversi paesi, selezionati accuratamente in base al merito, che qui possono studiare sorretti in ogni loro necessità. La struttura esistente, che era in origine una accademia navale, è stata donata dal Ministero della difesa. Attualmente, oltre a giovani che provengono da Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haiti, Belize, ve ne sono originari di un’altra ventina di paesi. Dopo un corso premedico di sei mesi (durante il quale vengono fornite nozioni di base, compresa la lingua se necessaria ma anche attività culturali e sportive), e un’ulteriore selezione, inizia il corso universitario vero e proprio che dura sei anni, i primi due presso l’ELAM, gli altri in una delle ventuno facoltà distribuite nel paese. Qui gli studenti incontreranno i loro compagni cubani e verranno inseriti nel sistema medico nazionale. Ai giovani dottori che rientrano nei paesi d’origine spesso non viene riconosciuto il titolo di studio. In questo caso possono fermarsi ancora a Cuba per la specializzazione, che li garantisce grazie all’alto livello di preparazione conseguito. Esiste un progetto osservatorio che continua a seguire i laureati dopo il loro ritorno nel paese d’origine, che li supporta, che fornisce loro prodotti farmaceutici (anche senza un nome commerciale perché privi di brevetto, come nel caso della cura della leishmaniosi, diffusa in Honduras). Dimenticavo, qui c’è anche una cattedra di “medicina verde”, che usa cioè metodi tradizionali. La nostra gentile guida, offrendoci un caffè, ci racconta alcuni episodi, come quello del giovane laureato che operava in Guatemala in una tendina sotto la bandiera cubana e veniva rispettato dalle bande armate contrapposte. Questi medici devono essere formati così bene da poter giungere ad una diagnosi anche senza l’aiuto di strumenti ad alta tecnologia che in questo centro ci sono ma che certamente non si trovano nei luoghi dispersi dove vanno ad operare.

Terminiamo la giornata lungo il Malecón, una delle grandi vie che costeggiano il mare, la più famosa. Di fronte al palazzo che ospita l’Ufficio per gli interessi degli Stati Uniti, è stato innalzato il Monte delle Bandiere: su una grande base di marmo s’innalzano i pennoni, ciascuno con la sua bandiera nera e la stella bianca al centro. Traduco la targa letteralmente: “Serva questo monte di bandiere come risposta del popolo di Cuba alla turpe superbia del governo degli Stati Uniti; 138 bandiere cubane ondeggeranno con dignità di fronte agli occhi dell’impero, per ricordare da oggi ciascuno degli anni di lotta del popolo cubano, quando i nostri padri fondatori diedero il grido di indipendenza nel 1868. Come allora, all’ombra luminosa di questo gran monte di bandiere, continuiamo a combattere come uomini e donne liberi. 24 Febbraio 2006 Anno della Rivoluzione Energetica a Cuba.”

Come in tutti i paesi tropicali, la sera scende all’improvviso: restiamo muti a guardare il sole che si scioglie nel mare.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

3. Burocrazia ma non solo

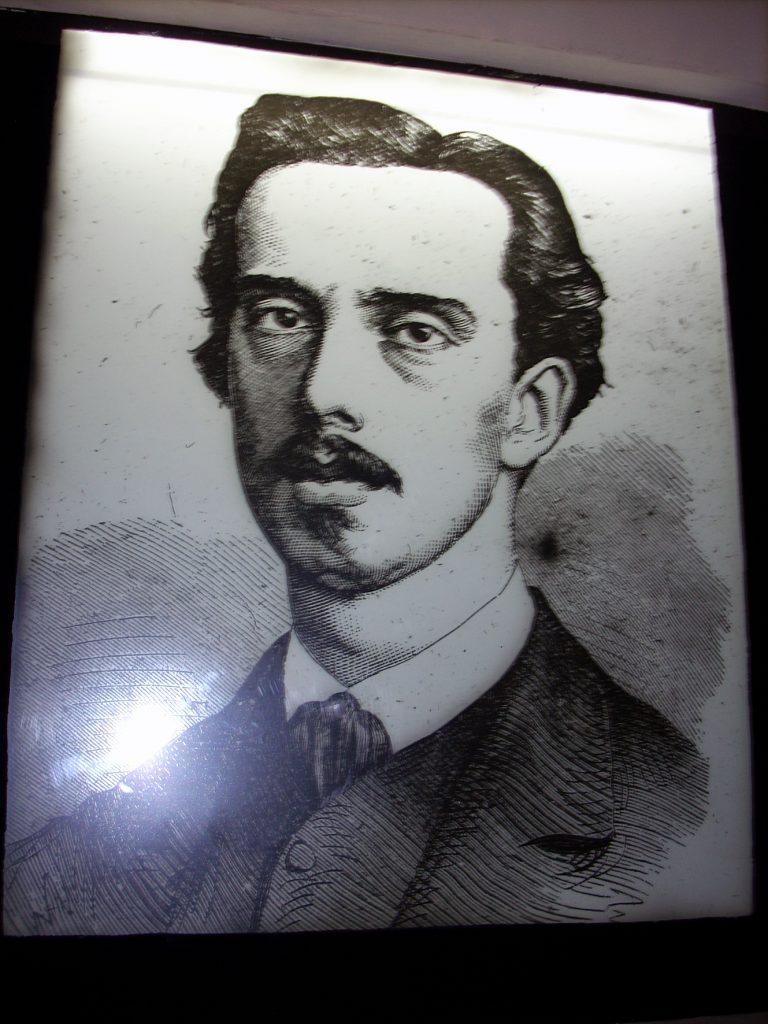

Non so come definirla diversamente, anche perché preferirei non doverla definire; eppure io credo che amare un paese significa anche riconoscere le sue debolezze. Casa de la Amistad: trascorriamo sei ore nella bella palazzina che ospita Amistur (Agencia de Viajes Turismo Especializado), semplicemente per poter pagare il pacchetto tutto compreso (pernottamento, prima colazione, cena, visite, trasporto da una località all’altra durante l’intero periodo), già proposto, rivisto, organizzato via internet da tempo. I compagni più esperti, visitatori abituali, mi rassicurano: c’è una nuova impiegata, la solita è in maternità, con lei non succedeva… Non mi sento rassicurata, penso ai commenti scandalizzati di turisti meno disponibili di noi, o a quelli malevoli di certi detrattori, e penso che basterebbe poco per evitarli. Quando finalmente possiamo andarcene la giornata è quasi trascorsa e non rimangono spazi per visite impegnative. Ha piovuto, le strade sono lucide della pioggia che ha lavato via i fumi delle auto e dei vecchi bus. E’ piacevole camminare, evitando le pozzanghere e i buchi nel marciapiede (anche per questi si deve ringraziare il bloqueo e la conseguente penuria di cemento), non fa caldo e in breve si arriva alla Plaza de la Revolución, immensa. Subito mi vengono in mente stile e dimensioni sovietiche ma la guida informa che “questa vasta piazza, divenuta simbolo della rivoluzione cubana per le grandi adunanze politiche che vi si tennero negli anni ’60, è circondata da edifici che risalgono in gran parte all’era di Batista”. Sul lato ovest c’è la Biblioteca Nacional, naturalmente gratuita; al pianterreno si trova la biblioteca per ragazzi, che “organizza eventi e mostre di lavori eseguiti da artisti in erba”, come recita la guida. E’ tardi e preferiamo dirigerci (anche per non arrossire dalla vergogna, e dall’invidia) verso l’imponente Memorial Josè Martí, una “struttura a pianta stellare alta 142 metri”, che ospita, nella sua base, il museo dedicato a questo grande padre della patria, il cui busto fa bella mostra di sé, come scoprirò, davanti ad ogni scuola del Paese. Ancora più interessante sarà scoprire il perché. Non voglio certo riportare qui le note storiche che si possono facilmente reperire nei siti internet. Basta forse una sua frase, una delle tante ricordate, scritte, dipinte sui muri: “Ser culto es el único modo de ser libre”, essere colti vuol dire essere liberi, la traduzione è facile, ma realizzarlo richiede un grandissimo impegno. La statua di Martí è proprio di fronte al mausoleo. Tralascio la descrizione del memoriale; tralascio anche le molte considerazioni che mi vengono alla mente, circa il nostro italianissimo scarso rispetto per la storia nazionale, e per i luoghi storici in generale (forse dovuto all’abbondanza?), da parte di quelli che maggiormente, e con grande superficialità, si riempiono la bocca di parole come ‘Patria’. Rimango a guardare le nuvole che riflettono le ultime luci del giorno, le poche automobili che passano, qualche bicicletta, il volto stilizzato del Che sulla facciata del palazzo che ospita il Ministero dell’Interno, sul lato nord della piazza. E quasi riesco ad immaginare le centinaia di migliaia di persone che la popolano, nelle occasioni importanti, come il primo di Maggio o il 26 Luglio; e mi prende un brivido, pensando allo sforzo che questo piccolo grande Paese ha fatto, sta facendo, per sopravvivere; e chiedendomi su quanta partecipazione cosciente, su quanta consapevolezza possa contare, oggi. Mi basterà questo viaggio per capirlo?

C’è bisogno di posta elettronica, ma a Cuba non è facile accedere a internet, per via dell’embargo eccetera eccetera. Esistono punti internet pubblici, gli internet café, ma i luoghi dove è possibile trovare a colpo sicuro una postazione funzionante sono gli alberghi di lusso; il turismo, oltre all’esportazione di nichel, canna da zucchero e i prodotti da biotecnologia, è una delle attività che possono procurare moneta forte; e i turisti vanno trattati bene: se vogliono internet devono avere un accesso privilegiato. Così, versando pochi centesimi nella vaschetta a fianco dell’autista (ma nessuno ti controlla se li versi o no), con un bus di linea eccezionalmente nuovo e confortevole arriviamo all’Hotel Nacional, un palazzo in stile neocoloniale che al suo interno ospita grandi giardini con panchine che si affacciano direttamente sul Malecón, una piscina, boutique, una banca, ufficio postale, salotti sontuosi e in uno di questi, fornito di bar e di comode poltrone, diverse cabine con internet. Mentre attendo il mio turno penso a quanto possa risultare dannoso tutto questo scialo di comodità ed eleganza; quanto le sirene del cosiddetto mondo libero (libero di sfruttare, di rubare, di uccidere vite e territori), quanto le sirene del capitalismo insomma possano vanificare lo sforzo educativo dello Stato. Sono lì che mi arrovello quando arriva un bel giovanottone in livrea, chiaramente un dipendente dell’albergo; si avvicina al banco, si fa servire un bicchierone di acqua col ghiaccio e viene a sedersi nella poltrona vicino alla mia; mi dice qualcosa riguardo al clima, sfoderando un sorriso invidiabile che spicca candido nel volto nerissimo, ed io capisco che è un modo per dare il via a due chiacchiere, per sapere da dove vengo, per raccontarmi di che paese è lui. Quando mi accendo la sigaretta mi porge il posacenere come farebbe un vecchio amico, non un cameriere. Perché qui la gentilezza ha la sua dignità. Finisce di bere, si alza senza fretta, mi saluta elegante e torna al suo lavoro. Vorrei corrergli dietro per baciarlo, ma non capirebbe: in pochi minuti mi ha dato una lezione su Cuba, il suo popolo e la sua rivoluzione che nessun burocrate avrebbe saputo spiegarmi così felicemente.

4. Ci aspettano

Il mattino seguente dobbiamo già lasciare la capitale, ci torneremo al termine del viaggio. Ho fatto a tempo solamente, il giorno dopo il mio arrivo e prima di incontrare il gruppo, a camminare per alcune ore nelle strade dell’Habana Vieja, senza seguire un itinerario preciso e senza la pretesa di fare visite mirate. Ho camminato con il naso all’aria, raccogliendo immagini, suoni, odori, rallegrandomi del bello e rattristandomi per il brutto, perché niente è perfetto, nemmeno a Cuba. Sono passata davanti a gallerie d’arte, musei, monumenti commemorativi; a palazzi in stile coloniale già restaurati e a case cadenti; ho attraversato belle piazze e percorso stradine interrotte da cumuli di detriti. Ci vorrebbero giornate intere per visitare tutto ma non mi interessa più fare la turista, almeno non in questo senso.

Amistur ci ha procurato un pullman con autista; per uscire dalla città passiamo sotto la Baia, percorriamo la via Monumental e raggiungiamo l’unica autostrada esistente che arriverà poco oltre Santa Clara; il traffico è scarso, non ci sono cartelli e cartelloni pubblicitari a deturpare il paesaggio, così mi incollo al finestrino. La canna con le sue belle infiorescenze a pennacchio si alterna al caffè e ad altre coltivazioni. Dove il terreno non è lavorato cresce a dismisura il marabù, un grosso cespuglio bello a vedersi ma tanto infestante e tenace da rappresentare un vero problema per il paese. Sopra a tutte le altre piante svetta la palma real, l’orgoglio nazionale, tanto da essere rappresentata nello stemma di Cuba. I borghi, nati attorno alle centrali zuccheriere, con le loro caratteristiche casette in legno, rimangono nascosti dalla vegetazione. Di quando in quando si vedono, invece, in mezzo alla campagna ampie costruzioni fornite di grandi recipienti per la raccolta dell’acqua: sono le scuole. Anche per quanto riguarda la coltivazione, produzione e lavorazione della canna da zucchero è possibile trovare in internet una discreta documentazione, qui vorrei solo riportare alcuni dati ricavati dalla guida Lonely Planet. Nel 1820 circa, Cuba era il principale produttore di zucchero del mondo. Essendo stata decimata già da un paio di secoli la popolazione india, a causa dei maltrattamenti e delle epidemie, gli spagnoli che dominavano l’isola – e per un breve periodo gli inglesi – avevano importato decine di migliaia di schiavi africani; a metà dell’ottocento altre migliaia di schiavi vennero condotti in catene per lavorare la canna, incrementare ulteriormente le piantagioni e gli zuccherifici per un commercio che era diventato importantissimo per il mercato statunitense. Solo nel 1865 cessarono di fatto almeno la tratta e l’importazione degli schiavi.

Come è bella questa campagna con i colli lontani, i piccoli corsi d’acqua, l’aria tersa, le casette con i loro orti e, davanti, un’aiuola fiorita e una bougainvillea che si arrampica. Le finestre hanno le tipiche stecche di legno reclinabili, non i vetri, che si infrangono con gli uragani, e neanche le inferriate, perché qui non c’è niente da rubare. Qui non ci sono neppure miseria e disperazione: l’essenziale non manca, non mancano l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Non è forse questa la vita sostenibile che dovremmo fare tutti e tutte per permettere al nostro pianeta di sopravvivere? Ecco, vorrei dire, sono arrivata, fatemi scendere: in mezzo a questa gente sorridente e cordiale potrei forse nascondere i miei molti e diversi dolori. Ma al di là del vetro la campagna continua a scorrere; ora sono pascoli: mucche, cavalli, maiali…

“Dopo quasi 25 anni di un’economia inefficiente in stile sovietico” dice le mia guida “era ormai divenuto chiaro che la qualità veniva sacrificata per raggiungere quote commerciali poco realistiche. Nel 1986 cominciò un processo noto come ‘la rettifica degli errori’, che aveva lo scopo di ridurre la burocrazia e di assegnare maggior potere decisionale a livello locale”. Nel bel mezzo di questa rettifica arrivò il crollo del cosiddetto socialismo reale. Cuba si è trovata, da un giorno all’altro, a non ricevere più gli aiuti che le permettevano di sopravvivere. Una fortuna, mi sentirò spiegare più volte, perché il popolo cubano ha sì patito la fame ma ha scoperto il medioambiente. Senza i fertilizzanti chimici dell’ Unione Sovietica, ha capito che le colture intensive impoverivano la terra e ha cominciato a praticare le coltivazioni a rotazione; senza i mangimi per gli allevamenti in stalla, dopo aver perso migliaia di capi di bestiame, hanno cominciato a selezionare animali adatti al pascolo. Già, una fortuna.

La guida mi conferma che l’Isola è stata presa d’assalto da stranieri e rapinata da tempo immemorabile. E’ stato dopo la conquista da parte della Corona di Spagna, tuttavia, che la rapina e il genocidio sono diventati sistematici. “Insieme alla morte e alle malattie”, leggo “gli spagnoli portarono a Cuba anche la canna da zucchero”, e con questa lo sfruttamento degli uomini e della terra. “Agli inizi del 1500 un capo ribelle taino, Hatuey, tentò di organizzare la resistenza e condusse i suoi indigeni in una battaglia destinata alla sconfitta contro gli avidi e meglio equipaggiati spagnoli. Alla fine l’indio fu catturato e condannato al rogo.” A Cuba Hatuey viene commemorato come un vero eroe, per la sua epoca. Qui i ribelli non vengono denigrati, vengono rispettati e ricordati. E’ stato Marcos, in Chiapas, a definire Carlo “il ribelle di Genova”. E io comincio a capire perché mi trovo qui. Perché, dopo aver solidarizzato per tanti anni con questa isola da lontano, ora mi trovo in viaggio verso Camagüey.

Racconta la leggenda che quando Hatuey bruciava divorato dalle fiamme, gli spagnoli lanciavano grida feroci di allegria e il Frate Bartolomé de las Casas cadde in ginocchio elevando al cielo una orazione funebre, mentre l’angelo della libertà raccoglieva l’ultimo sospiro del primo martire dell’ indipendenza di Cuba. Da allora una tenue e misteriosa luce vagò errante nelle notti sopra quelle pianure, aspettando l’ora della vendetta. Passarono tre secoli ed una notte la luce errante si fermò nello stesso posto in cui si era alzato il rogo di Hatuey, le palme di Cuba mossero violentemente le fantastiche fronde; la luce di Yara andava a compiere la vendetta: era il 10 ottobre del 1868, inizio dell’ insurrezione contro il colonialismo spagnolo.

Da allora sono molti quelli che assicurano di aver visto la luce di Yara, alcuni nonni raccontano che quella luce appare nei mesi di bassa marea; i pescatori dichiarano che quando questa luce appare non prendono pesci, per cui devono aspettare che la luce si ritiri e molti assicurano che, se vai a Baracoa e desideri vedere la luce di Yara, devi andare al molo del villaggio e nelle scogliere grattare un anello d’oro a mezzanotte e quindi la luce appare; dicono che è l’anima di Hatuey che reclama agli spagnoli l’oro che rapinarono all’Isola.

5. A Camagüey

L’Hotel Plaza si trova di fronte alla stazione ferroviaria. I treni sono pochi e viaggiano grazie ad un motore Diesel; li sentirò sbuffare tutta la notte. La mia guida dice che il Plaza è “il luogo ideale in cui rilassarsi – se il treno non fischia – grazie alla presenza di personale particolarmente gentile”. Concordo e, aggiungerei, grazie a una cucina particolarmente felice. Anche il Plaza è stato colpito dall’uragano che gli ha portato via una parte della copertura lasciando fortunatamente intatte le belle vetrate colorate dell’atrio. Al primo piano, dove c’è un’ampia sala di passaggio, una targa ricorda che desde este sitio, da qui si è realizzata la primera transmision de radio en este territorio el 16 de enero de 1924. La targa è stata posta en honor a todas las personas que materializaron este sueno. Come dire: la trasmissione radiofonica era un sogno, l’avete realizzato e noi non dimentichiamo di ringraziarvi. Camagüey è nota come la città dei tinajones, grandi orci in terracotta per la raccolta dell’acqua pluviale, o il mantenimento dell’acqua potabile, che si conserva fresca perfino d’estate, quando la temperatura è più alta.

Ci aspettano, dicevo, ma uscendo dall’albergo la mattina io non immagino ancora che cosa aspetterà me, oggi e nelle prossime giornate che trascorreremo qui. Raggiungiamo a piedi il piccolo Museo Jesús Suarez Gayol che da oggi porterà anche il nome di Carlo. Per la strada c’è un vivace viavai di pedoni, come dappertutto, ma ad un certo punto diventa difficile passare per via della folla: sono donne e uomini e ragazzi e, più avanti, i Pionieri e, più avanti ancora, classi di bambini e bambine con i colori della loro scuola; c’è anche qualcuno con la chitarra, una banda e, davanti alla porta del museo, i microfoni. Jesús Suarez Gayol era un giovane combattente internazionalista, morto in Bolivia con il Che, e il museo a lui intitolato è dedicato alla lotta studentesca. Vengo a sapere che tra le persone sedute nelle prime file sono presenti alcuni compagni di Gayol e ad un certo punto viene presentato il figlio, che arriva al microfono e comincia a raccontare del padre, dei suoi ricordi di bambino, della rivoluzione che è iniziata con le armi e ora continua con le idee…

Non chiedetemi di ricordare quanti hanno preso la parola e che cosa hanno detto, le poesie e i canti, le dediche, i “viva”… nemmeno quello che ho detto io, perché so solo di aver cominciato parlando di Carlo e del suo amico Edo, dei ragazzi che in questi anni sono stati uccisi dalle lame fasciste o dalla repressione dello stato italiano; ben presto vengo sopraffatta dai sentimenti e dai pensieri che si affollano nella mia testa; stupidamente tento di scattare qualche foto con le mie mani tremolanti, naturalmente senza riuscirci, perché vorrei fermare questo momento per salvarlo, per portarlo via con me, non solo per me, non solo nel mio ricordo. Il sole brucia, nessuno abbandona la sua posizione. Quando infine entriamo nell’ombra fresca dell’ingresso mi trovo davanti a una teca piena di fiori, con la foto di mio figlio. Penso a quello che direbbe lui e mi viene da ridere, invece mi accorgo di avere la faccia bagnata, le lagrime scendono da sole, senza vergogna. Per sette lunghi anni ho girato il mio paese, ho ricevuto solidarietà ed affetto, incontrato persone stupende; ho ricevuto anche insulti e minacce; non ho mai pianto. Nessuno può dire di avermi visto piangere in pubblico, mai. Qui però sono lontana migliaia di chilometri da casa, e questa gente vive migliaia di difficoltà, e non ha vissuto Genova né piazza Alimonda. Eppure qui ci sono le foto, e una targa della piazza in ceramica con, corretto, ragazzo. Quando faccio notare a Celso Mosquera, il direttore del Museo, che nel manifesto dell’inaugurazione Carlo dovrebbe essere piccolissimo vicino ad un gigante come il Che, lui mi risponde “Perché? E’ stato ucciso, non ha ricevuto giustizia. Ed è morto dalla parte giusta”. Già, loro sanno bene dove sta la parte giusta.

Siamo in ritardo, ci aspettano. Poco lontano, alla Galerìa de Arte Universal Alejo Carpentier, c’è l’Exposición Colectiva “Ofrenda”, come leggo nell’annuncio all’ingresso. Nelle Palabras al Catalogo, il Dr. Santos scrive: “Dos palabras clave servieron de leit motiv para la realización de esta muestra: justicia social y solidaridad”. Ecco, giustizia sociale e solidarietà, parole chiave che da noi vengono scarsamente applicate. “Mas que homenajes a su memoria…- alla memoria di un giovane assassinato – …enfatizan la esperanza de un mundo mejor”.

Seguono i nomi degli artisti che hanno partecipato con le loro opere. Per lo più sono presenti e ci abbracciamo. La visita è iniziata con alcune esecuzioni di chitarra classica da parte di due studentesse della Scuola superiore di Musica e terminerà bevendo il caffè tutte e tutti insieme, per conoscerci un po’ di più, nel bel cortile del palazzo.

Dobbiamo andare via, ci aspettano di nuovo. Abbiamo in calendario una visita ad un policlinico, che non siamo riusciti ad effettuare nella capitale; qui posso rilassarmi, penso, anche se vengo comunque presentata come la madre del “joven asesinado” a Genova e comincio a rendermi conto del significato più ampio e profondo che ha, in questa cultura, la parola madre. Ben di più del significato politico che io ho dato fino ad ora al simbolo delle Madres argentine che porto al collo da sette anni. Mentre mi perdo in questi ed altri pensieri (in realtà sono ancora in alto mare, trasportata dall’ondata emotiva del mattino), ci accoglie il direttore del Policlinico, un bell’uomo giovane dal sorriso aperto. Questa, ci spiega, è una struttura di base, il primo istituto ospedaliero a cui il medico di famiglia invia i propri pazienti per visite, esami, eccetera; anche i numerosi consultori familiari, che hanno il compito di monitorare la popolazione dal punto di vista sanitario, possono eventualmente rivolgersi al policlinico per accertamenti. Se questo non dovesse dare risposte sufficientemente approfondite invia a sua volta agli ospedali specializzati. Il comune di Camagüey, duecentomila abitanti circa, conta una decina di policlinici come questo, la provincia un’altra dozzina. Il sistema dei policlinici – noi li chiameremmo poliambulatori – è stato ristrutturato e rafforzato da quando, dieci anni fa, Fidel ha lanciato la Battaglia delle idee, anche per decentrare il servizio sanitario e cercare di ridurre la burocrazia. Visitiamo i diversi reparti (vi sono attualmente più di trenta servizi medici con apparecchiature tecnologicamente molto avanzate), ma non basta: qui vengono settimanalmente altri specialisti (psicologo, neurologo…) per effettuare visite mirate, perché “è inutile obbligare i pazienti a spostarsi e mandarli ad affollare gli ospedali, no?”, come osserva con un candido sorriso il nostro direttore.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

6. La giornata non è finita

Insomma, l’obiettivo principale è la salute di cittadini e cittadine. Forse basterebbe un solo esempio: ci ricordiamo del passaggio degli uragani su Haiti? Migliaia di morti e feriti, senza tetto, senza acqua potabile? Ci ricordiamo del passaggio di Katrina a New Orleans? La disperazione della gente che non è stata avvisata del pericolo e poi è rimasta abbandonata, senza soccorso? Beh, qui a Cuba tre uragani, danni incalcolabili ma neanche un morto per incuria: non è mancato l’allarme preventivo, non è mancato il sostegno alla popolazione. Basterà questo esempio per zittire gli irriducibili detrattori della Revolución?

Mentre stiamo per accomiatarci dal direttore ed uscire dal policlinico, incrociamo l’Unità di controllo e prevenzione che opera contro i focolai di zanzare che propagano il dengue. Si tratta di un gruppo numeroso di donne e uomini che hanno il compito di setacciare la città per controllare le riserve e i depositi di acqua, visitare le case, istruire gli abitanti, distribuire il disinfettante e una sostanza che inibisce lo sviluppo delle larve. Li avevamo già incontrati al mattino per la strada, una quindicina, con le loro divise inconfondibili, e sarebbe stato facile fare dell’ironia, con la mentalità tutta italiana che vede in ogni lavoratore dipendente un fannullone; fortunatamente siamo a Cuba, qui i ritmi di lavoro vengono rispettati, e intanto nell’isola la malattia è stata praticamente debellata.

Ci aspettano: nella sede locale dell’ICAP (l’istituto cubano di amicizia tra i popoli) ci aspettano alcuni ragazzi e ragazze dei comitati di base dei giovani comunisti. Si presentano uno alla volta. Il rappresentante dell’Ujc ci parla della sua organizzazione (che si occupa di tutta la juventud – la gioventù cubana – dall’infanzia fino ai trent’anni circa); poi ci illustra diverse riviste (per bambini e bambine, riportando testi e lettere; per adolescenti; per universitari) e Juventud Rebelde, che è il giornale dell’Ujc. In questa fase i giovani volontari stanno contribuendo in vari modi, adatti all’età, alla ricostruzione dopo gli uragani. La Fed, la federazione degli studenti universitari, è un altro organismo di massa con propri rappresentanti eletti. Esprimo la preoccupazione che le ‘sirene’ del capitalismo possano raggiungere le orecchie ricettive dei ragazzi e delle ragazze, considerando soprattutto il grande numero di turisti che visitano l’Isola, e chiedo come i giovani comunisti si relazionano con i loro coetanei. “Anche i giovani comunisti sono sensibili alle sirene”, mi risponde sorridendo uno di loro; non sembra preoccupato, dice che sono marxisticamente allenati al confronto, al dibattito; un altro aggiunge che non si può avere paura del turismo, il loro compito è proprio quello di fare informazione su quanto avviene nel mondo. Alla fine dell’incontro mi distraggo, come mi capita spesso, quando colgo al volo una frase: “… le promesse non ci interessano, neanche se vengono dai nostri dirigenti”. Applaudo.

Dispiace non fare onore, come meriterebbe, alla cucina del Plaza, ma abbiamo poco tempo perché ancora ci aspettano: il CDR 9 questa sera si riunisce non per discutere un problema individuato nel quartiere, di carattere edilizio o sociale; non per venire incontro alle esigenze di una famiglia in condizioni economiche precarie; non per organizzare l’ennesima festa nella scuola o nel caseggiato… Si riunisce proprio per noi. Ce ne accorgiamo subito, arrivando, dal tavolo allestito su un marciapiede, da un lato della strada, colmo di bibite e dolci fatti in casa; e dalla fila di sedie ben ordinata sull’altro lato. Ci sarebbe anche un vecchio microfono con le casse e tutto il necessario se qualcuno riuscisse a farlo funzionare, ma in fondo non serve: stiamo tutti molto vicini anche perché fa freddo: può sembrare strano a queste latitudini, ma soffia un’arietta che gela; sarà la ragione per cui alcuni di noi, al termine dei canti e dei discorsi, si troverà nell’appartamento più vicino a bere e scherzare? Si comincia in piedi, come sempre con l’inno; poi le presentazioni: presidente, responsabile dell’organizzazione, responsabile vigilanza, eccetera. Gli incarichi sono elettivi, naturalmente, durano qualche mese, insomma si fa a turno perché ciascuno possa fare l’esperienza e assumersi le responsabilità. Si cita la campagna contro il dengue, si parla della lotta al terrorismo, quello che arriva dagli Stati Uniti, e naturalmente si ricordano i Cinque. A questo proposito si paragona il sistema carcerario cubano, teso al recupero della persona, con quello nordamericano tanto crudele da impedire alle famiglie di visitare i propri cari.

Dice la mia guida che i CDR (Comités de Defensa de la Revolución) “sono comitati di quartiere istituiti nel 1960 per consolidare il sostegno popolare alla rivoluzione; oggi svolgono un ruolo decisivo nella sanità, nell’istruzione, nella vita sociale, nel riciclaggio e nelle campagne di lavoro volontario”. Istituiti in realtà perché la difesa della Rivoluzione non fosse affare di polizia o esercito, ma fosse problema popolare (non dimentichiamo che erano gli anni in cui i sabotaggi, le esplosioni e gli attentati erano pressoché quotidiani), formano la struttura più capillare di partecipazione: ce ne sono più di centotrentamila su tutto il territorio nazionale e ogni CDR organizza, in media, una cinquantina di abitanti; si occupa praticamente di tutto, dall’alfabetizzazione alle vaccinazioni, dalla pulizia dell’isolato all’attenzione a bimbi ed anziani, dalla definizione dei candidati alle elezioni alle donazioni di sangue, dall’evacuazione delle persone a rischio (quando è in arrivo un uragano) al ripristino della vivibilità.

7. Giovani artisti

Le attività organizzate dal direttore del Museo Suarez Gayol e dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Camagüey non sono terminate. Il mattino seguente siamo noi che aspettiamo nella saletta dell’ICAP. “Un momentito”, ci rassicura Celso con un sorriso. In realtà vedo già un discreto numero di persone radunate all’angolo della via ma è solo quando riceviamo il permesso di avvicinarci che si trasformano nei variopinti pacifisti di piazza Manin, con le scritte no guerra e no G8 in fronte o sulle guance, e vanno con le mani dipinte di bianco ben alzate a prendersi le finte manganellate da improbabili poliziotti. C’è una fuga, durante la quale ciascuno si preoccupa solamente di non travolgere i propri vicini, e alla fine termina con abbracci reciproci; si entra così, quasi di corsa, nel cortile della Casa de Cultura Julio Antonio Mella. Anche Mella – studente ribelle, divenuto poi dirigente del Partito comunista cubano, internazionalista, amico di Tina Modotti – era ancora molto giovane quando, nel ’29, fu fatto assassinare da Machado, allora presidente di Cuba. Nel frattempo i nostri ‘manifestanti’ si sono disposti sui lati del cortile ed è così che, sul fondo, vedo avanzare la maglietta preferita di Carlo, proprio quella che portava lui, quella un po’ stinta e anche un po’ scucita, rossa, con il Che. Non avevo capito a che cosa potesse servire quando l’avevo affidata ai compagni di ASI Cuba Umbria nel loro viaggio precedente, in seguito alle richieste di Celso; ora la indossa un giovane ballerino alla testa del gruppo che danza: è il corteo di via Tolemaide, ma sono anche i popoli del mondo, oppressi dai cosiddetti otto grandi; è Carlo che muore, ma sono tutti i ribelli, che vengono uccisi quando si oppongono alla repressione e alle ingiustizie. Attorno, sulle pareti che circondano il cortile, diversi murales raffigurano il G8 di Genova; naturalmente c’è anche il ragazzo con l’estintore. Di fronte, gruppi di giovani si alternano con poesie, canti, recitazioni. Alla fine tocca a me tagliare il nastro, ma prima passo ad abbracciare stretto stretto il ballerino con la maglietta rossa.

All’interno sono esposte le opere di diversi pittori, di artisti giovani e meno giovani, tutte interessanti; si vorrebbe poterle apprezzare con calma ma siamo in molti ad affollarci davanti alle pareti e subito la generosità ha il sopravvento e ciascuno regala un proprio lavoro e così ci ritroviamo, noi italiani, ricoperti di doni. Io penso alle dimensioni dello zainetto con cui sono partita (la vita mi ha insegnato che non sono molte le cose davvero necessarie) e comincio a preoccuparmi, ma Celso interviene: “Ve le spediremo – mi rassicura – faremo una cassa e vi manderemo tutto”. Nel cortile, intanto, si sono formati spontaneamente alcuni gruppi; ragazzi e ragazze, in cerchio, stanno provando antichi canti di schiavi africani: cantano a cappella, senza uno strumento che li accompagni, solo il giovane direttore del coro che disegna le diverse voci nell’aria; poco più in là riconosco i ballerini ed altri che parlano tra loro sottovoce, perché tutte le persone presenti sono sensibili al fascino di quella musica, struggente e ritmata. Non ricordo il momento in cui si è inserita una chitarra, il tono è cambiato, è scoppiata la prima risata. Ora sono tutti mischiati, e si scatenano a ballare ed è una vera allegria restare a guardare quei giovani corpi che sprizzano energia e gioia di vivere: nessuno è eccessivo o scomposto o fuori tempo; maschi o femmine; alti, bassi, snelli o cicciotti; bianchi, marroncini o nerissimi. C’è solo grazia e bellezza. Un inno alla vita. E’ difficile andare via, lo confesso, faccio fatica a seguire i miei compagni.

Ci aspettano alla scuola d’arte Vicentina De La Torre. “Forse non lo sapete, ma dietro quelle belle inferriate e facciate coloniali, gli artisti di Camagüey sono indaffarati nella realizzazione di splendide opere d’arte…” dice la mia guida. Già, ma per diventare artisti non bastano predisposizione e passione, occorre una preparazione adeguata, che inizi possibilmente fin dall’adolescenza. In questa scuola vivono ragazzi e ragazze che provengono da varie parti del paese; le specialità artistiche seguono tre filoni: danza classica (è la spagnola Vicentina De La Torre che ha fondato il primo corpo di ballo), pittura, recitazione drammatica. I giovani che escono col diploma possono proseguire iscrivendosi ai relativi corsi universitari, oppure andare all’Istituto superiore d’Arte o al Conservatorio; possono anche scegliere corsi di laurea in architettura, letteratura, giornalismo e così via. Naturalmente il servizio medico nella scuola è assicurato ventiquattro ore al giorno, ci informa la direttrice con un sorriso; también la guida artistica, perché i giovani possono frequentare gli studi dei professori. Tanto per dare qualche numero (aiutano a capire) gli studenti attualmente sono 243; 46 gli insegnanti interni; 18 i professori che vengono periodicamente a tenere seminari; circa 100 i tecnici (del suono, amministrativi, personale di cucina, ecc.), e un pianista. Il piano di formazione prevede una base generale comune (lingua, letteratura, storia, psicologia, pedagogia, fisica, chimica, matematica…). Ingenuamente chiediamo se sono previste forme di partecipazione democratica: ogni giornata inizia con la mattutina, l’assemblea degli studenti con la presenza di una ventina di professori; inoltre una volta al mese studenti e studentesse tengono la propria assemblea; gli insegnanti, neanche da dire, sono organizzati nei loro sindacati. Nella scuola trova spazio una mostra personale di un pittore affermato e, al piano superiore, una galleria d’arte con opere di insegnanti ed alunni.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

8. Non c’è due senza tre

Ignacio Agramonte, soprannominato “El Mayor”, il Maggiore, era un ricco borghese, allevatore di bestiame, che guidò la rivolta contro la Spagna negli anni dal 1868 al ’73, quando fu ucciso nel corso di un’azione. A lui è dedicato il più importante museo di Camagüey; ma anche la casa, dove sono raccolte le sue memorie, è diventata un museo. Nel cortile interno, fresco ed ombroso, sono allineati contro un muro cinque grandi tinajones: un sapiente sistema di tubi e grondaie, dai tetti inclinati tutt’attorno, raggiunge le imboccature degli orci. Sul fondo si apre un enorme camino che un tempo permetteva la cottura contemporanea di svariate vivande. Al piano superiore le stanze allora abitate dalla famiglia Agramonte si aprono su un ballatoio di legno che si affaccia sul cortile. Nel cortile sono allineate le sedie, in parte già occupate. Di fronte, ai lati di un microfono, la bandiera cubana e quella italiana. Penso con amarezza che mentre la prima sta accogliendo Carlo come un figlio, la seconda gli ha negato perfino un processo. E’ a questo punto che rivedo la maglietta rossa: oggi la indossa un ragazzino, figlio di un noto musicista, che canterà accompagnandosi con la chitarra la canzone scritta dal padre: “…Hoy mi voz a ti te llama – para unirnos en un coro – donde juntos gritaremos – abajo los opresores”. Sì, abbasso gli oppressori, sempre; ma ora è la volta di Domingo: anche lui ha dedicato una canzone con toda la razón del mundo porque sempre “ci sono cuori nuovi”. “Sangre que riegan, dice il ritornello, corazones nuevos, materia inmóvil convertida en pueblo”. Figlio mio ribelle, purtroppo il tuo cuore non si è trasformato in popolo…

Qui Ricardo espone, con altri artistas de la Plastica, le sue opere vigorose realizzate con stile impressionista e tecnica mista. Sono ancora le immagini allucinate del G8 genovese a rivivere qui, sette anni dopo e dall’altra parte di un oceano. Ma quello che manda in visibilio una vecchia maestra come me è scoprire che in una delle sale sono esposte anche opere di giovanissimi artisti in erba, selezionati dalle rispettive scuole.

Al termine della mattinata ci lasciamo con molti abbracci e molte promesse reciproche e per rendere meno triste e difficile il distacco ci diamo appuntamento per il tardo pomeriggio a casa di Ricardo, anche per ascoltare ancora una volta dalla voce e la chitarra di Domingo le sue belle canzoni.

Ho un’oretta per stare da sola, camminare per la strada con il naso all’aria. Il sole è caldo, da una scuola vicina mi arrivano le voci di bambini che cantano. Sono i giorni in cui si festeggia la beatificazione, ovviamente organizzata dal Vaticano, di un vescovo nato a Camagüey e in giro si vedono moltissimi religiosi. Le vie centrali sono affollate, molte persone, adulte o bambine, vanno leccando un gelato e quasi quasi me lo prendo anch’io un cono bello fresco, ma subito penso che, da bianca europea, sono sufficientemente nutrita e ci rinuncio. Piccoli gruppi sostano davanti ai negozi dove probabilmente è arrivato qualche stock di merce interessante. Un uomo, passando, mi fa notare gentilmente che le cerniere del mio zainetto sono aperte: è un mio vecchio vizio (a casa dimentico perfino di chiudere la porta d’ingresso) ma lo ringrazio della premura. Mi perderei volentieri tra questa gente, per queste strade, ma non è possibile: il cammino è facile e poi c’è il fischio sordo della locomotrice che mi guida da lontano.

Ci aspettano all’ICAP per salutarci: con noi sono invitati gruppi di giovani e laureati di vari paesi latinoamericani che hanno terminato qui il corso di studi; alcuni hanno arrangiato il costume tradizionale ed assistiamo ad uno spettacolo di musiche, canti e danze. Tutto si svolge con grande freschezza e semplicità e io penso che sono già arrivata a metà della mia vacanza e questa idea, l’idea che tra qualche giorno dovrò andarmene da Cuba, non mi piace affatto. Paco, responsabile provinciale dell”ICAP, ci lascia per andare a riposare: domani è giornata di lavoro volontario per la ricostruzione; la provincia di Camagüey ha subito danni gravissimi in seguito ai recenti uragani, con circa novemila case danneggiate e cinquecento completamente distrutte, per non parlare degli alberi divelti e delle macerie che hanno reso ancora più difficoltosi i trasporti e i soccorsi; eppure fin dalle prime ore si organizzavano le persone per alloggiare le famiglie rimaste senza tetto in case provvisorie. “Grazie al nostro sistema di difesa civile, ricorda Paco con giusto orgoglio, non abbiamo dovuto piangere neanche una vittima. Abbiamo ricevuto aiuti dal mondo intero; anche gli USA volevano mandarci aiuti, li abbiamo rifiutati perché abbiamo la nostra dignità. Piuttosto togliete il bloqueo, abbiamo risposto, togliete l’embargo con cui tentate di affamarci da quarantasette anni!”

Già oggi un migliaio di cubani hanno prestato la loro opera di solidarietà; domani parteciperemo anche noi, prima di partire per Bayamo, naturalmente in un ambito protetto, in attività che non possano risultare pericolose per noi… e dove non potremo fare troppi danni.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

9. Una domenica di lavoro volontario

CON LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN Y LA DESINTEGRACIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA SE DESHICIERON TAMBIÉN LAS VENTAJOSAS RELACIONES ECONÓMICAS DE NUESTRO PAÍS CON EL CAMPO SOCIALISTA. ESTO, UNIDO AL RECRUDECIMIENTO DEL BLOQUEO ECONÓMICO POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, DETERMINÓ QUE EN LA DÉCADA DEL NOVENTA LOS CUBANOS VIVIÉRAMOS UNA TENSA CRISIS ECONÓMICA, CON UNA CAÍDA DEL PIB DEL 35%, A LO QUE LLAMAMOS PERIODO ESPECIAL.

Le “vantaggiose relazioni” con l’ex Unione Sovietica terminarono con la caduta del muro di Berlino; negli anni novanta il popolo cubano ha vissuto un lungo periodo di grave crisi economica, e di fame, che viene chiamato “periodo speciale”. Non si è messo a piangere, si è dato da fare, ed oggi le persone con cui parli ti dicono che è stata una fortuna. Sì, è vero: senza il mangime il bestiame è morto, e per un po’ di anni qui non si è mangiata carne; poco male in un’economia florida, dove ci sono svariati altri modi per alimentarsi, ma qui mancava proprio tutto. Eppure oggi ti dicono che è stata una fortuna, perché così hanno scoperto il medioambiente, ti dicono: tutti quei mangimi pieni di roba chimica facevano male alle mucche e anche alle persone; oggi invece il bestiame pascola libero nei campi. Ed è vero, l’abbiamo visto: abbiamo visto mandrie di vacche e di tori e di pecore e perfino di maiali, opportunamente separati, che pascolavano nei campi. Come ho già raccontato, quando non hanno più ricevuto diserbanti e concimi chimici a costo zero, hanno anche verificato che è molto più sano utilizzare fertilizzanti naturali, insomma non tutto il male viene per nuocere, ti dicono; e tu capisci che sono davvero in gamba.

Gli orti organoponici sono fioriti all’estrema periferia delle città; devono servire a rifornire le mense di ortaggi freschi, a basso costo, senza dover ricorrere a lunghi trasporti e quindi senza la necessità di stivare la merce per lunghi periodi in magazzini attrezzati. Per concimare la terra si usa lo scarto organico opportunamente trattato, il che significa differenziare l’immondizia nei centri di raccolta oppure essere attrezzati per una raccolta differenziata. Riassumendo: né transgenico né prodotti chimici, coltivazioni a ciclo corto, a chilometri zero, con una doppia attenzione all’educazione alimentare e l’educazione all’ambiente.

E’ un mattino di domenica: arriva il camion che passerà a raccogliere altre persone, oltre a noi, per portarci poco fuori Camagüey. Assomiglia ai camioncini di latta che molti anni fa si regalavano ai bambini, col tetto a botte e all’interno due panche di legno lungo le pareti. Facciamo conoscenza con i nostri compagni di squadra: sono studenti, facoltà di pedagogia, provenienti da Ecuador, Guatemala, Venezuela y también da varie località cubane. A questo punto vorrei poter continuare il racconto con le immagini, mi rendo conto che a parole sarà ben difficile rendere l’idea di un’esperienza tanto ricca di impressioni, contatti, rapporti… Ci provo. Il camion ci lascia alla fine di una strada in terra battuta; di fronte a noi un’infinità di “vasche” lunghe una ventina di passi; sono tutte drenate, dotate di canaline per la raccolta dell’acqua e i tubi per l’irrigazione; alcune sono già colme, e fanno capolino file di cespi tenerelli di insalata o di piantine varie, altre ancora disabitate; la maggior parte sono vuote. Il nostro compito è quello di riempirle, prelevando terra e materiale organico in parti uguali da due grandi mucchi, facendo la mezcla, trasportandola poi a destinazione e infine zappettandola per bene. Gli uomini del gruppo si dividono subito le pale per mettersi all’opera ma le pale sono poche e dovranno fare a turno; la carriola, poi, è una sola; qualcuno si ingegna a raccogliere la terra già mescolata sui sacchi stesi per trasportarla a coppie fino alle vasche; attorno alle vasche le donne sbriciolano le zolle e quando mancano gli attrezzi usano le dita. Nessuno si lamenta, anzi, dappertutto senti chiacchiere e risate o accalorate discussioni o canti. Qualcuno passa a distribuire l’acqua da bere. Una bella donna con un grande cappello di paglia e la battuta sempre pronta si unisce a noi, così vengo a sapere che fa l’avvocato, mentre lei sa già chi sono e perché mi trovo a Camagüey.

Nel frattempo i camion i bus e le auto continuano ad arrivare e c’è un grande brulichio di persone attorno ad ogni vasca e le montagnole di terra e di organico diminuiscono a vista d’occhio. Naturalmente nessuno chiede quanta terra hai mescolato, trasportato, zappettato, quante vasche hai riempito, cioè quanto hai prodotto; nessuno ha niente da dire se invece di lavorare vai in giro a ficcare il naso tra i capannelli di persone; così, dietro all’unica costruzione, in una zona ombreggiata scopro la nursery per i figli dei volontari, c’è un ragazzo con la chitarra e una ventina di bambini e bambine di varia età che cantano, recitano filastrocche, giocano; un gruppetto di mamme assiste discretamente. Chiedo il permesso di raggiungere la spianata del tetto per conquistare una postazione migliore da cui scattare fotografie, subito c’è qualcuno che mi accompagna premuroso dandomi la mano per aiutarmi a salire la scala senza parapetto. Mi dicono che il terreno attorno è di circa ventitre ettari, che abitualmente qui lavorano quarantadue persone. Oggi ce ne sono più di un migliaio, il mattino è inoltrato ma sta ancora arrivando gente. Il clima è di festa, una grande festa campestre. Il principio è quello per cui, dove non ci sono altri mezzi, si supplisce con molte braccia e farlo allegramente rende a tutti e a tutte il lavoro meno faticoso e meno noioso, il sole meno caldo. Penso con tristezza che qualche giornalista di mia conoscenza qui saprebbe vedere solo le mosche sui cumuli di organico.

Arriva anche il camioncino con la merenda, una bibita versata da un grande recipiente e un panino per ciascuno. Il nostro gruppo era stato avvertito: mai bere acqua fresca, non bollita, solo tè o succhi di frutta confezionati; ma i più golosi, o i più assetati, non resistono alla tentazione e domani si pentiranno. Più tardi i volontari, restituiti gli attrezzi, si raccolgono per l’acto politico, di fronte a un piccolo palco improvvisato tra due altoparlanti; siamo una folla, io non vedo niente così chiedo a un gigante in canottiera vicino a me di raccontarmi che cosa sta succedendo; poi gli chiedo che cosa fa normalmente nella vita. E’ un militare, mi dice, e aggiunge con orgoglio che sono in tanti oggi ad essere lì. Già, militari, avvocati, operai, studenti, donne… nei volti e negli occhi ogni sfumatura di colore. Non importa se non vedo quello che sta succedendo, sto bene tra questa gente, in mezzo a questo pezzo di umanità.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

10. Torno a scuola

L’autista del nostro pullman, ex giocatore di rugby, è gigantesco anche più del militare che parlava con me qualche ora fa, per questo motivo gli amici lo chiamano Ciqui (da ciquito, piccolino). Dopo i primi giorni di riserbo, e dopo averci osservato in silenzio, è diventato piacevolmente loquace: dà volentieri spiegazioni e a volte racconta qualche esperienza fatta. Racconta ad esempio di un suo conoscente che era riuscito ad andare a lavorare negli Stati Uniti; mandava dollari ai famigliari e sembrava che si fosse sistemato per bene. Un giorno lo vedono ricomparire. “Quelli sono matti – dice – lavorano sempre.” Già, la vita è una sola, non si può venderla per soldi. Come dicevamo? Lavorare meno, lavorare tutti.

Il viaggio verso Bayamo è breve, arriviamo prima di sera. Ci proponiamo di visitare in gruppo la città che è molto bella, con le sue case ben curate, i giardinetti fioriti, i tanti monumenti eretti in memoria delle guerre d’indipendenza; ma alcuni di noi spariscono subito in cerca di internet, altri spariscono nelle rispettive camere perché cominciano a sentire gli effetti delle bevute mattutine. Quando rimango da sola generalmente scelgo di camminare senza una meta: l’albergo che ci ospita si trova in periferia, è facile raggiungere il verde di un parco o della campagna, straordinario nella luce del tramonto. A cena ci ritroviamo in pochi: anche qui, come nei precedenti alberghi, ci si serve da soli, prendendo tutto quello che si preferisce e quanto si desidera. Siamo nella sala più grande, quella destinata ai turisti e alle persone che pagano in CUC (pesos cubanos convertibles, con un valore intermedio tra i dollari e gli euro); nella sala a fianco si mangia uguale ma si paga in moneta nazionale (una ventiquattresima parte del CUC).

Un paio dei nostri compagni di viaggio si sentono proprio male, temono di avere la febbre, e il timore, si sa, aumenta sempre il dolore. Così chiediamo alla carpeta (o se preferite alla reception) il modo per contattare un medico; qui ci sorridono e ci indicano l’infermeria dell’albergo. Anche l’infermiera ci sorride, dopo che abbiamo spiegato sintomi e timori, raccoglie con calma su un vassoietto qualche boccetta, termometro, misuratore di pressione, e ci prega di accompagnarla dai malati. Perfino i nostri ammalati sorridono, quando vedono la mora infermiera con il suo candido grembiule. No, non ci sarà bisogno di chiamare il medico: due pastigliette, una bella dormita, e domani i due amici staranno benissimo; ad ogni modo tra poco prenderà servizio la collega del turno successivo, perché l’assistenza sanitaria è assicurata giorno e notte, come in ogni albergo dell’Isola.

Il mattino seguente siamo di nuovo in pullman per raggiungere la vicina località di Canabacoa, dove le compagne e i compagni di ASI Cuba Umbria l’anno scorso hanno realizzato un impianto fotovoltaico con otto pannelli solari all’interno della scuola rurale Turcios Lima. Veniamo accolti con la consueta gentilezza ed accompagnati a visitare le aule, disposte a ferro di cavallo attorno ad un ampio cortile centrale: qui si aprono le classi dalla prima alla quinta elementare più una classe di bambini e bambine in età prescolare. Notiamo che in ogni aula, tra i banchi, insieme alle insegnanti si trovano alcune persone: sono madri e padri che partecipano alla campagna “Educo mio figlio”, pensata per avvicinare i genitori al mondo della scuola e per favorire il rapporto tra adulti e minori. Ricordo quando, una vita fa, avevo organizzato con le mie colleghe del tempo pieno un’attività simile e ricordo quanto eravamo state osteggiate, e alla fine impedite, dalla direzione che si era trincerata dietro al regolamento.

Altre scoperte mi riempiranno di gioia durante la visita, nonostante gli arredi spartani, la semplicità dei sussidi didattici, la mancanza di una vera palestra (la professoressa di educazione fisica tiene lezione all’aperto). Non mancano una stanza per la segreteria, una per le e gli insegnanti, la biblioteca e l’auletta di informatica, dove un cartello appeso all’ingresso raccomanda, in bella grafia, di pasar por el antivirus prima di aprire la memoria o i dischetti; i computer vengono alimentati da due pannelli installati sul tetto. Dimenticavo: qui come in qualsiasi altra scuola di ogni ordine e grado ci sono al massimo venti alunni per classe. Nella “sovrasviluppata” Italia, invece…

Al termine usciamo per visitare l’impianto solare, che alimenta una turbina, che pompa l’acqua di un pozzo, che viene raccolta in alto in due grandi serbatoi, da cui partono i tubi che riforniscono tutta la comunità, raggiungendo non solo la scuola ma anche le vicine case rurali. Nel prato lì accanto, disposti su due lunghe tavole, fanno bella mostra di sé dolci vari, marmellate, bibite e frutti, un notevole campionario di prodotti casalinghi e del lavoro nei campi; su un tavolino vicino, a disposizione di chiunque, c’è il gioco degli scacchi, molto praticato a Cuba. Con la consueta cortesia, veniamo invitati a prendere, ad assaggiare tutto mentre dalle finestre aperte ci giungono le voci fresche dei bambini che verranno anche loro, più tardi, a fare merenda qui fuori.

Lungo la strada del ritorno vedo piantagioni di canna e di yucca; vedo alberi di agrumi e campi di mais; in alcune zone il riso può essere coltivato in acqua, come da noi, in altre a secco, in modo da non dover dipendere troppo dai capricci stagionali; di tanto in tanto si incontrano mandrie di bovini o di cavalli, ciascuno con in groppa il suo garzone (un uccello bianco dal collo allungato che si trova anche nelle nostre regioni) intento a liberarlo dai parassiti. Lungo la strada, i rari cartelloni che vedo non reclamizzano prodotti ma segnalano luoghi storici o ricordano i nomi delle persone che sono morte per il bene comune. Perché chi non ha memoria non ha futuro, e Cuba è molto attenta a preservare la memoria del suo popolo.

Se Camagüey è la città dei tinajones, Bayamo è la città dei calessi: quando ti trovi senza automobili, e soprattutto senza il carburante per farle circolare, ricorri ad altri mezzi, ripescando dal passato o riciclando usi e costumi di altri continenti; così i Bayamesi hanno recuperato carri e carretti, alcuni davvero eleganti, tutti tirati a lucido, un bel cavallo e via. Oppure hanno trasformato le vecchie biciclette in riksciò e hanno realizzato dei buffi bicitaxi, molto funzionali e facilmente reperibili.

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

Viaggio a Cuba

11. La Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos

Il Che ha dato inizio proprio qui alla campagna per il lavoro volontario, che considerava fondamentale non solo per lo sviluppo del paese, bensì per lo sviluppo delle coscienze, per la formazione di uomini e donne responsabili della propria vita e del bene comune. La Città Scolare è intitolata a Camilo Cienfuegos Gorriaràn, “signore dell’avanguardia” come lo chiamava l’amico Guevara, con lui artefice della strategia che portò le colonne castriste a entrare a l’Avana: Camilo Cienfuegos, malgrado la sua prematura scomparsa, rimane uno dei leader della rivoluzione ricordato più profondamente dalla popolazione. La città che porta il suo nome comprende scuole che vanno dalla materna all’università e naturalmente non mancano biblioteca, centro sanitario, cinema… Progettata per ospitare fino a ventimila giovani, con la crisi del periodo speciale è stata ridimensionata ed oggi sono presenti circa cinquemila tra studenti e studentesse. Veniamo accolti nella Casa del Governo, dove ci attende una lunga tavola apparecchiata con prodotti e specialità locali. Essendo notoriamente una persona che si distrae mentre mangia, non ho la capacità di raccontarvi i piatti che abbiamo assaggiato, e spazzolato: ricordo in particolare un’insalatina fresca e croccante e una verdura deliziosamente amarognola profumata di aglio. E a proposito di profumi, ricordo nell’aria quello dei fiori di guayaba che ci ha accompagnato per un lungo tratto di strada sia all’andata che al ritorno.

Nel Municipio di Bartolomé Masó, tre ospedali per sessantamila abitanti, si trova un vecchio zuccherificio che funziona ogni anno dopo la raccolta della canna, che si fa a dicembre. Qui visitiamo la sede della Dirección Municipal dell’ANAP, cioè l’associazione nazionale dei piccoli agricoltori, dove veniamo accolti dall’energica segretaria. L’associazione è nata negli anni sessanta con lo scopo di dare supporto, coordinare e organizzare i campesinos, nell’interesse della collettività. Era stato Fidel, ancora nella Sierra, a promettere solennemente la nazionalizzazione e distribuzione delle terre del latifondo ai contadini che le lavoravano. E ha mantenuto la promessa nel giorno in cui ricorreva l’assassinio di Perez, leader contadino, da parte dell’esercito di Batista. Ogni contadino è libero di fare ciò che vuole per quel che riguarda la terra, il bestiame, le coltivazioni; la Revolución garantisce la tecnologia (macchinari, strumenti, attrezzature). I prezzi vengono fissati dal governo locale; la Revolución garantisce il produttore e contemporaneamente difende la popolazione. Un esempio? Sappiamo che non si può comprare latte dall’estero, grazie al bloqueo; il contadino munge il latte dalle sue mucche e lo porta al centro di raccolta statale che glielo paga due pesos e settanta al litro, più la spesa per il trasporto; ma la madre che lo compra alla bottega lo paga venticinque centesimi di pesos. Ecco che cosa fa la Revolución per noi, contadini e contadine, sembra voler sottintendere in ogni frase la nostra combattiva segretaria. Anche chi non partecipa alla cooperativa riceve comunque attrezzature e altri supporti dallo Stato; il piano infatti è teso a migliorare in generale la vita degli agricoltori e delle loro famiglie sia per quanto riguarda la sanità (consultori e policlinico), il livello di istruzione (scuole, mantenimento delle strade e dei sentieri di montagna), il rifornimento di elettricità, il rifornimento delle botteghe, perché non manchi il necessario. Non è un segreto che, con il periodo di crisi, sono venuti a mancare macchinari, pezzi di ricambio, carburante. Non ci si è persi d’animo: ad esempio si è tornati ad utilizzare i buoi, si è passati da coltivazioni intensive a quelle estensive, che consentono cicli di riposo per il terreno con maggiore rispetto per l’ambiente. La crisi ha anche insegnato ad utilizzare la filiera corta, a distribuire localmente i raccolti. Un esempio? Sono venuti i vietnamiti ad insegnare come coltivare il riso in piccoli appezzamenti per non doverlo trasportare lontano dal luogo di produzione. E a proposito di produzione, si assiste attualmente a un recupero che tuttavia non è ancora sufficiente, conclude la segretaria con un sorriso che diffonde ottimismo.

La canna da zucchero fu portata in Spagna dagli Arabi, e introdotta a Cuba nel 1512 da Diego Velàsquez, in un epoca in cui “l’oro bianco” era uno dei beni più richiesti in Europa. Il clima tropicale umido di Cuba e il fertile terreno si rivelarono ideali per la crescita del Saccharum Officinarus, un’alta pianta erbacea simile al giunco il cui duro fusto racchiude una polpa spugnosa, che contiene il dolce saccarosio nel suo succo. La pianta richiede abbondanti piogge durante la fase di crescita e una stagione secca per il raccolto. Si propaga per talea; i segmenti vengono interrati per il lungo, a distanza di circa 30 cm, in solchi. Dalle talee germogliano diversi steli, che crescono a ciuffi. I fusti possono superare i 3 metri e giungono a maturazione circa 12-18 mesi dopo la piantagione, punteggiando il verde dei campi di canna di soffici fiori bianchi. Prima della zafra (il raccolto), che ha luogo nella stagione secca, da gennaio a giugno, ai campi viene appiccato il fuoco per consumare le lunghe foglie acuminate, aguzze come spade. Oggi la maggior parte della canna viene tagliata con mietitrebbia.

Ma i macheteros, in cappello di paglia e ruvide camicie, non sono per questo completamente scomparsi e brandiscono ancora il loro machete, per recidere i fusti sui fianchi riarsi delle colline e nelle vallate. Un buon machetero può tagliare più di quattro tonnellate di canna al giorno, mentre le mietitrebbia di produzione cubana possono tagliare otto in un’ora (una tonnellata di canna dà circa un quintale di zucchero). Il fusto viene reciso vicino a terra, dove si concentra il saccarosio, mentre la sommità viene cimata, e le foglie staccate dal fusto. La pianta ricresce; dopo tre raccolti, il campo viene arato e ripiantato. Le canne vengono portate alle 156 centrales (zuccherifici) di Cuba, che durante la zafra funzionano notte e giorno. Qui i fusti vengono trinciati e spremuti fra enormi rulli che ne estraggono il succo (guarapo).

Il liquido viene bollito in un chiarificatore per eliminare le impurità. Quindi viene filtrato poi passa in un evaporatore sotto vuoto per eliminare l’acqua in eccesso. Ne risulta uno sciroppo vischioso, ma cristallino. Una centrifuga elimina la melassa e rimangono i cristalli grezzi di zucchero, marroncino, che vengono inviati ai grandi terminal d’imbarco, per essere raffinati all’estero. Nulla viene sprecato: il deposito del chiarificatore viene usato come fertilizzante, la melassa va alle distillerie di rum e gli scarti fibrosi e polposi della canna diventano cibo per il bestiame, cartone, pannelli di rivestimento, e combustibile per le caldaie delle centrales.

12. Santa Clara e dintorni

Ci sono molte domande, da parte nostra, e molte ancora vorremmo porre perché la simpatia è tanta e dispiace sempre andare via, sia che si tratti di un museo, una scuola, un ospedale o della sede di una cooperativa campesina. Mentre guardo dal finestrino del pullman le infiorescenze della canna da zucchero, bianche contro il cielo che imbrunisce, sullo sfondo delle montagne che anticipano la Sierra, penso che proprio in questa zona si è formato l’esercito ribelle, sostenuto e difeso dai contadini. Penso a quegli uomini e a quelle donne, analfabeti e affamati, che spesso morivano di stenti senza lasciare neppure il proprio nome, senza che nessuno se ne desse pena, e che, con la Rivoluzione, sono diventati persone con i loro diritti. Penso a quegli uomini e a quelle donne, rapiti dalle terre dove erano nati, trattati come merci con i loro figli, che in principio erano solo schiavi, poi solo negri, e che la Rivoluzione ha trasformato in cittadini e cittadine. Mentre andiamo, i fiori di canna ci salutano, agitando gentilmente i pennacchi. Rientrando a Bayamo il nostro gruppo si divide: c’è chi vuole visitare la città (e ne vale la pena) e chi sceglie l’incontro organizzato all’ICAP con l’associazione dei combattenti. Non ex combattenti, precisa subito uno di loro, perché combatteranno sempre, anche dalla tomba, in difesa della Rivoluzione. Definiscono il loro impegno patriottico e internazionalista, rivolto soprattutto nei confronti della gioventù e dell’infanzia, perché un popolo che non sa tramandare la propria storia non ha futuro, per l’appunto. E così il più anziano – ma lui si definisce solo”il più usato”- comincia a raccontare di aver lavorato la terra dall’età di sette anni fino ai venti, quando si è unito all’esercito ribelle; e poi di quando ha accompagnato la colonna del Che fino a Santa Clara; e poi… Parlano tutti e cinque, i vecchi combattenti; io ho dimenticato nello zaino il quaderno degli appunti e rimpiango soprattutto di non avere portato un registratore, una cinepresa, qualcosa, insomma, per salvare il loro racconto; infine mi rassegno e mi lascio semplicemente trasportare dai loro ricordi. Alla fine ci accorgiamo che è molto tardi: ancora una volta dobbiamo salutare e raggiungiamo il resto del gruppo con la testa piena di pensieri.

E’ l’anniversario dello sbarco dal Granma e noi siamo in viaggio verso Santa Clara. Dice la mia guida che Villa Clara è la quinta provincia dell’Isola in ordine di grandezza ma è sicuramente la più famosa, e non solamente a Cuba: Il 28 dicembre 1958 un gruppo di guerriglieri comandati da Ernesto “Che” Guevara calò nella provincia dalla Sierra del Escambray per combattere contro le truppe di Batista. Nonostante la schiacciante superiorità numerica degli avversari (i guerriglieri erano soltanto 300 contro i 3000 uomini di Batista), i ribelli assunsero il controllo del treno blindato che il dittatore aveva inviato come rinforzo per i soldati stanziati a Santa Clara e nelle località a est. Questa vittoria delle forze rivoluzionarie fu il presagio della fine per Batista, che due giorni dopo lasciò il paese. I monumenti che ricordano le persone, i luoghi e le battaglie, si trovano a est e a ovest della città, tenendo come punto di riferimento il centralissimo Parque Vidal. Il nostro gruppo arriva direttamente al complesso monumentale con la grande statua del Che che, dall’alto, guarda lontano. Ci rifugiamo dal vento insolitamente freddo nel mausoleo sottostante: da una parte la vita, con le storie, le fotografie, gli oggetti, gli abiti, le lettere; dall’altra la morte insieme ai compagni di lotta, in tutto trentotto nicchie scolpite nella pietra illuminate da una fiamma sempre accesa. Il mausoleo naturalmente è ben custodito, ci pregano gentilmente di non scattare foto e di parlare a bassa voce.

Attraversando la città, prima di giungere al Monumento a la toma del tren blindado, facile da trovare perché già da lontano si vedono il locomotore e una carrozza del treno, prima di quello dicevo c’è un’altra statua del Che in bronzo, realizzata da un artista spagnolo: è ad altezza naturale, molto espressiva e molto energica; dalle pieghe della giacca, dalla cintura, dal pantalone, nascono altre piccole figure ma quella che colpisce di più naturalmente è il bambino che porta in braccio. Un bambino nudo, come il futuro del mondo.

Il mattino seguente attraversiamo il Parco e passiamo davanti all’Università, senza fermarci: oggi è giorno di vacanza. Una giornata al mare, avevo chiesto, un giorno soltanto per fare una nuotata dove mio figlio non è arrivato, per dedicarla a lui. Ciqui scuote la testa: non si è mai visto fare il bagno in novembre, a Cuba, e in particolare con questo clima freddo e ventoso. Dobbiamo tornare con la bella stagione, allora sì che è un piacere starsene in spiaggia; che le spiagge non mancano a Cuba, anche a L’Avana ce ne sono di bellissime. E così ci racconta di Tararà, un tempo luogo di villeggiatura e di divertimento per ricchi, trasformato poi in parco per i bambini e le bambine della capitale; dopo il disastro nucleare di Chernobyl, una parte delle strutture sono state utilizzate per le piccole vittime delle radiazioni, che tornano ogni anno per un periodo di cura. Naturalmente con il bloqueo tutto diventa sempre più difficile ed è stato necessario ridimensionare anche questa attività…

Siamo diretti a Cayo S.Maria, nell’arcipelago di Sabana-Camagüey; un’isola, dunque, ma noi ci arriveremo in pullman. Drizzo le orecchie. Alla fine degli anni ottanta, penalizzata dall’embargo, Cuba gioca tutto sulla carta del turismo: la moneta forte è indispensabile per l’economia del Paese, le bellezze naturali non mancano, quindi occorrono alberghi e strade per arrivarci. In alcune province vengono costruite a tempo di record strade rialzate che collegano l’Isola ad alcune isolotti della barriera corallina, vere barriere artificiali che costituiscono un grave impatto sull’ambiente, in quanto bloccano la circolazione dell’acqua e delle forme di vita marine. El Pedraplén, che stiamo percorrendo, parte dal porto di Caibarién, attraversa la Bahía Buena Vista, una parte dell’arcipelago e raggiunge Cayo S.Maria dopo un percorso di 48 chilometri. Qui sono stati creati dei ponti per consentire il movimento delle correnti marine provocato dalle maree: un passo avanti, in confronto alla strada rialzata di Cayo Coco, nella Provincia di Ciego de Avila, costruita in precedenza; una precauzione rispettabile ma certamente non sufficiente a preservare la fragile area costiera.

Pedraplén a parte, il paesaggio attorno è davvero un paradiso in terra ed io mi perdo tra le radici delle mangrovie, la sabbia bianca e sottile della costa, le sfumature blu e smeraldo dell’acqua…

Ma ora scusatemi: è il mio giorno di vacanza.

13. Ritorno a La Habana